複合式光電IC與封裝

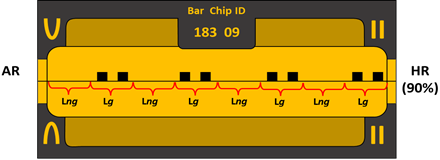

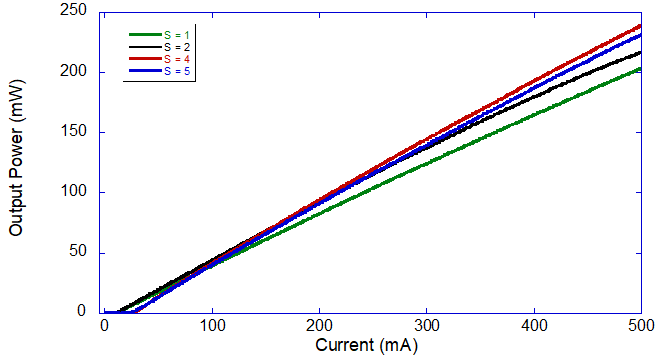

- 設計基於穩懋半導體磷化銦製程平台的高功率半導體雷射,成功展示超過200mW功率,有效驗證本地foundry的製程效能。

[S. Sulikhah et al., in Proc. OFC2024, W2A.18 (2024).]。

- 開發56Gb/s資料傳輸器與接收器電路。

- 開發高維度張量資料訊號處理積體電路以提升電路處理效能。

- 利用雙光子微影技術開發異質整合III-V雷射與矽光子晶片之晶片級封裝平台。

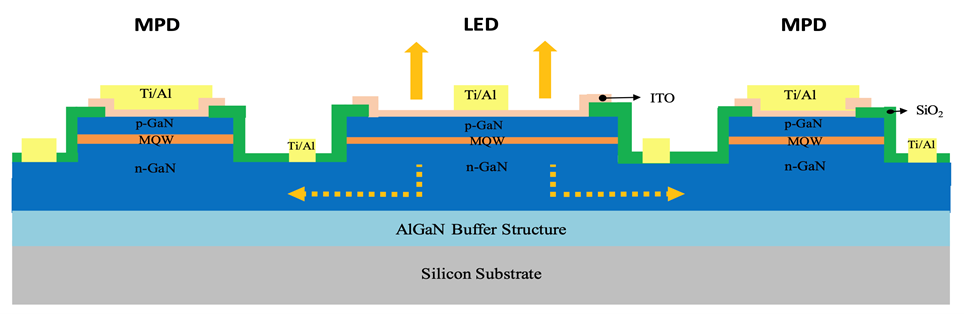

- 開發GaN-on-Si光偵測器與LED的晶片級整合技術,晶片可同步監控LED發光功率,以回授維持定值光輸出功率。

[Y.-T. Chang et al., in Proc. CLEO 2023, JTu2A.58 (2023).]

矽光子與III-V元件異質接合黏著技術

質晶片接合:

本計畫成功完成自製SU-8型黏合劑配方,採用雙酚A二縮水甘油醚(DGEBA)為起始原料,並添加4,4'-亞甲基二苯胺(DDM)作為硬化劑,以及1,2-環己烷二羧酸酯(TTA)作為增附劑。在相同的壓合製程條件下,所製備之黏合層厚度已達計畫目標的100 nm。透過應力–應變曲線分析,顯示本研究製備的DGEBA黏合層可在最大載重368 N下發生破斷,對應之應力約為4.9 MPa。與傳統的BCB材料最大應力值2.5 MPa相比,DGEBA黏合劑的拉伸強度提升近兩倍,顯示其在承載能力與延展韌性上具有明顯優勢,展現出更佳的機械性能潛力。

合成複合型有機/無機高熱傳導性能黏合劑:

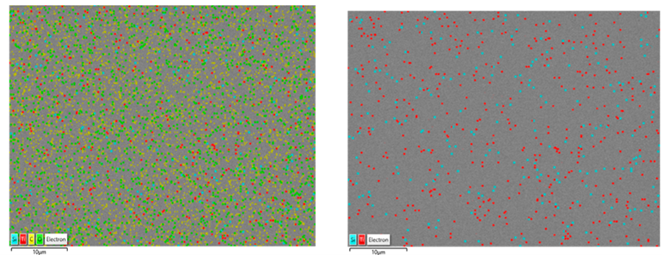

採用3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate(MAPTMS)作為矽烷類接枝型偶聯劑,藉由其所含之矽醇官能基(–Si(OCH₃)₃)與TiO₂奈米粒子表面之羥基(–OH)發生縮合反應,實現表面接枝改質。經此改質處理後已成功製備出分散良好且穩定性高的TiO₂奈米粒子(粒徑約5~7 nm)懸浮液。隨後,取適量改質後的奈米粒子溶液與有機黏合劑進行均勻混合,進一步來合成有機/無機複合之高性能黏合劑,結果如下圖所示。

此圖顯示為本子計畫開發之有機/無機複合黏合劑配方經spin-on後塗層的EDS元素分析結果。其中碳(C)與氧(O)訊號乃對應到高分子黏著劑的基質(matrix);矽(Si)訊號則源自接枝型偶聯劑中的矽醇官能基(–Si(OR)₃);而鈦(Ti)訊號則來自TiO₂奈米粒子。由元素mapping的情況可知,鈦元素(紅色)呈現均勻分散之狀態,顯示TiO₂奈米粒子均勻分散在高分子黏著劑的基質(matrix)中。

光晶片整合之關鍵PWB技術

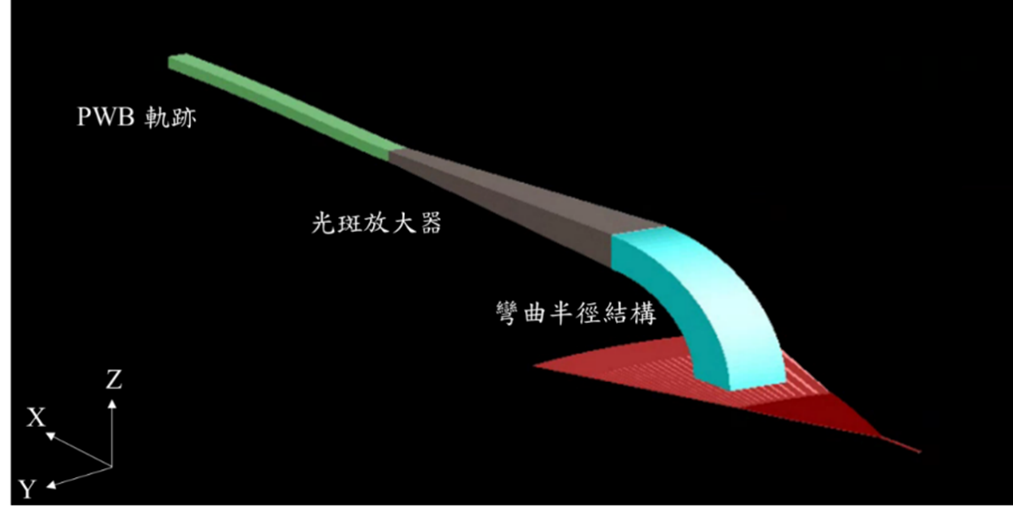

目前矽光子技術的關鍵在於光學元件之間的耦合問題,而雙光子聚合(Two Photon Polymerization, TPP)技術能夠在空間中的任意位置,精確地構建出複雜的三維光學結構,例如光波導、光柵、透鏡和耦合器等等,這些元件具有良好的光學穩定性,得以提升整體矽光子元件的性能。

本實驗室設計了一種新型PWB結構,並通過光學模擬軟體進行測試,成功實現了邊射型雷射與光柵耦合器之間的連接。本結構具備三項主要功能:首先,它能夠匹配雷射與光柵耦合器間的模場差異;其次,能夠改變光的傳輸方向;最後,可以滿足光柵耦合器的最佳傳輸角度。此外,該新型PWB結構同時驗證了雙光子聚合技術在光學通信領域中具有廣泛的應用前景和顯著的技術優勢,為矽光子領域帶來更多的創新和突破。

矽基氮化鎵晶圓綠光RCLED製作技術

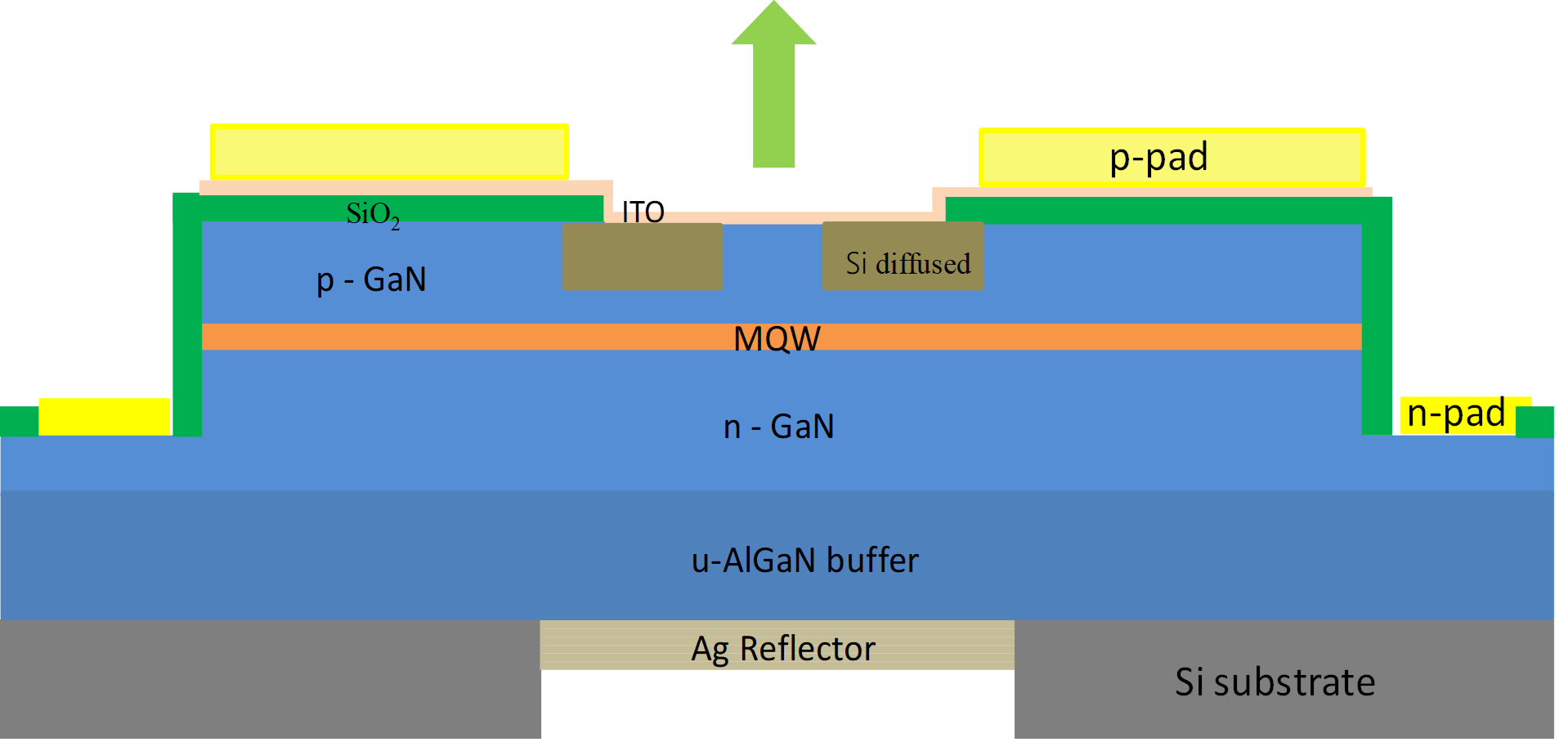

本研究使用了GaN-on-Si 晶圓(在矽基板上生長的 GaN 磊晶晶圓),製造並特性量測了綠光共振腔發光二極體 (resonant-cavity light-emitting diodes; RCLED),此研究成果將在CLEO-PR 2024[參考資料]與IEEE Xplore發表。與LED相比,RCLED具有光譜寬度窄、方向性佳、輸出耦合效率高、在各種注入電流或溫度擾動下峰值波長穩定等優點。與邊射型超發光二極體(superluminescent diodes)相比,RCLED 是表面貼裝元件,易於散熱且可分散放置。綠光RCLED 有多種潛在應用,例如鈦藍寶石晶體的光泵浦、畫廊中的定向照明和光動力療法。在這項工作中,我們成功地使用矽基氮化鎵晶圓製造了綠光RCLED,其中共振腔是在晶圓表面和銀反射鏡之間,如下圖所示。觀察到光縱模間距約為 16 nm 的幾個共振腔光模,而峰值波長約為500 nm。

圖片說明:RCLED結構剖面示意圖(左) 和 10 µm發光孔徑RCLED的CCD 影像(右)。

參考資料: Yu-Hsiang Kao, Yu-Liang Hsiao, Min-Hung Li, Che-Chia Chang, Pinghui Sophia Yeh*, Jung-Chieh Su, and Sheng-Lung Huang, "Green Resonant-Cavity Light-Emitting Diodes Based on a GaN-on-Si Wafer,” CLEO Pacific Rim Conference (CLEO-PR 2024), paper#P3-059, Aug. 4-9, 2024 (Incheon, Korea).

低延遲的關鍵張量分解演算與電路

本階段研究中我們提出了一種低延遲、高處理速度的张量分解處理器的演算法和電路架構。我們提出的演算法能夠平行更新矩陣,實現了低延遲的張量分解。此外,我們提出了一種新穎的架構,改善了硬體使用效率,大大降低了硬體複雜度。因此,我們所提出的張量分解處理器通過最小化硬體元件使用並提高處理速度。與文獻中的最新設計相比,所提出的張量分解極大提高了處理速度和硬體使用效率。我們提出的方法已發表於期刊中。另外,我們進一步提出了一種低延遲的張量分解演算法和VLSI電路架構。我們設計的電路是基於FPGA平台實現的。估算結果表明,我們所提出的架構實現了低延遲性能和高硬體使用效率。我們提出的方法已發表於國際會議中。

我們提出的高效能張量分解演算法運算流程。

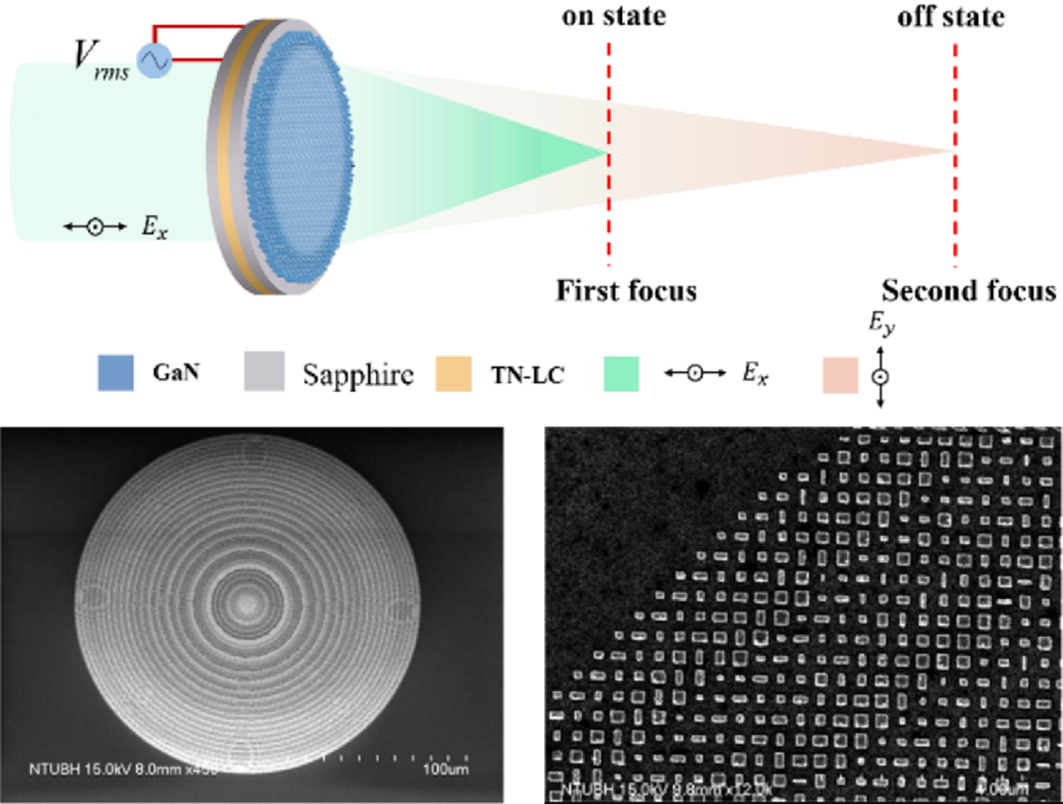

近繞射極限之電調變焦超透鏡設計

可調焦透鏡在光學系統中不可或缺。本團隊提出了一種與扭曲向列型液晶結合的電調變變焦超透鏡。在我們的設計中,超透鏡根據入射光的偏振狀態聚焦於不同的點。我們證明了這種變焦超透鏡具有亞毫秒的響應時間。此外,第一和第二焦點的數值孔徑可以自行調整,達到0.2至0.7的範圍。此外,在多個焦點處,全寬半高接近衍射極限。由於我們提出的電調變超透鏡的優勢,它在需要高圖像質量和快速響應時間的光學技術和生物醫學科學中具有應用潛力。

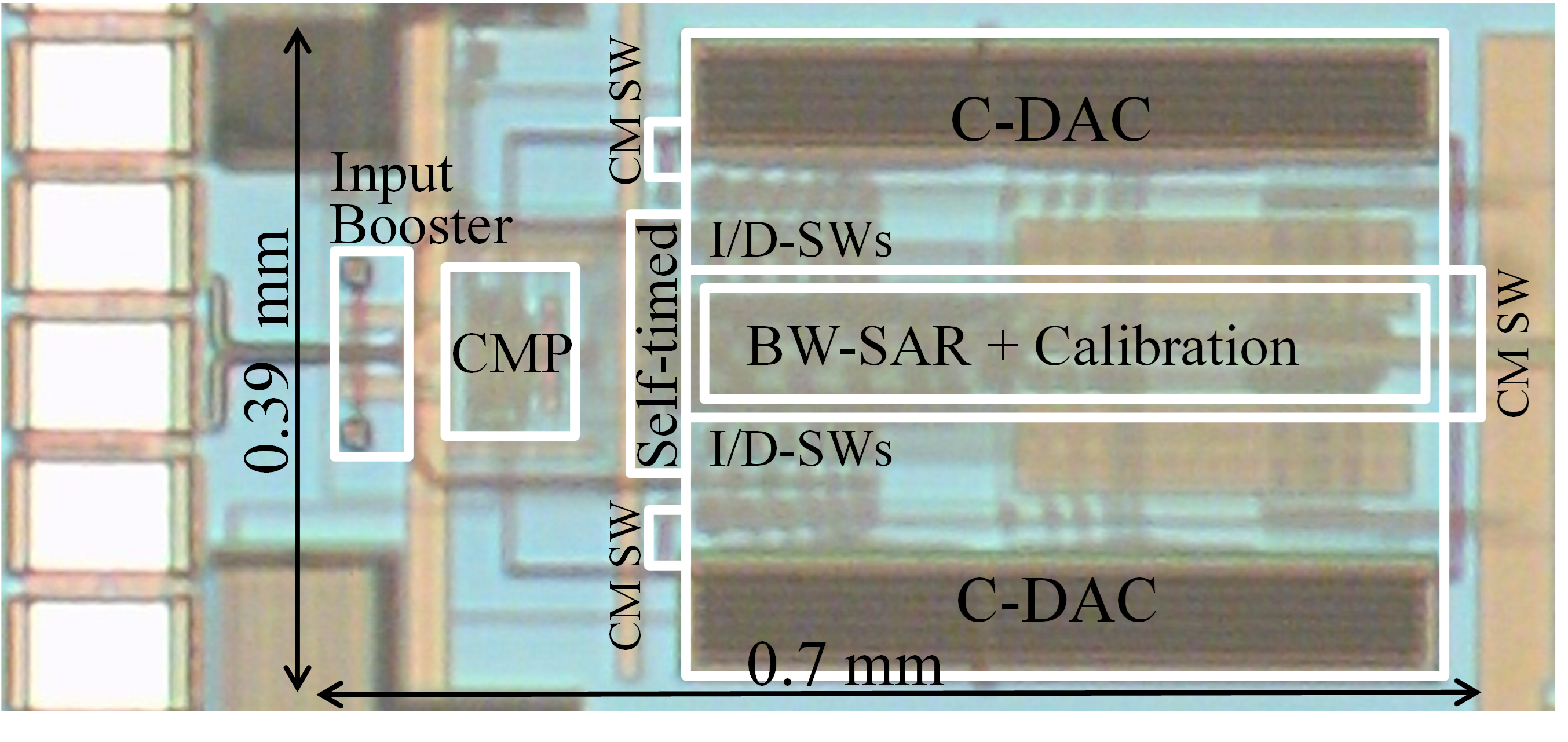

高解析度低功號關鍵ADC電路

關於超高解析度Nyquist-rate ADC,在主要的國外IC供應商皆有相關產品。這些國外的供應商提供16~20位元的ADC晶片,雖然具備很好的動靜態性能,可以讓國內的系統廠用來優化自身的產品;但卻會有功耗較高與整合不便的問題。若是可以將ADC整合在SOC中,不但可以降低功耗,也可以減少外部零件的數量。這也是本實驗室投入開發此一關鍵ADC IP的主要目的。藉由開發新型的數位校正技術,利用數位電路的優點來彌補類比電路的缺點。那麼高解析度的類比數位轉換電路將會較為容易突破奈米電晶體所帶來的限制,對低功耗系統單晶片(SOC)的實現帶來更多的助益。一個使用數位校正技術的16位元ADC已經發表於IEEE ISCAS 2024。

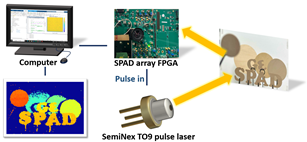

矽鍺短波紅外單光子偵測器開發與系統應用

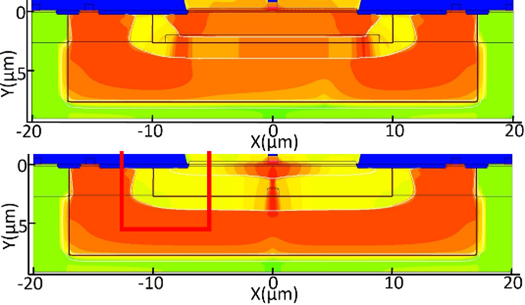

透過與台積電合作與TCAD元件模擬,我們透過結構設計出CMOS技術相容低雜訊矽鍺單光子雪崩偵測器,透過高速主動崩潰抑制電路的整合成功開發出世界第一個室溫操作大陣列CMOS製程短波紅外116x160像素單光子偵測器陣列。並以此晶片實現世上第一個CMOS短波紅外快閃式光達系統,此結果在CLEO2025以Post deadline oral presentation發表,是台灣近年唯一被CLEO接受為Post deadline oral presentation.並獲得旺宏金矽獎2025優勝獎。另外以TCAD模擬的方式我們提出創新的載子收集結構結合吸收放大分離結構,進一步降低雜訊與提升時間解析度,成果已發表於IEEE JSTQE並將以oral presentation發表於IEEE IPC2025

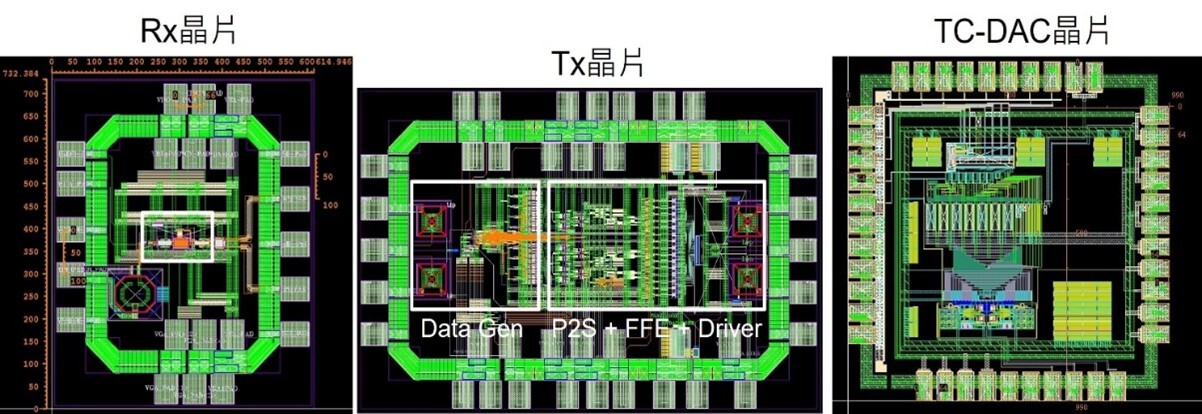

應用於矽光子之DAC設計與實現

今年上半年我們成功下線三顆晶片,分別是接收機(Rx), 發射機(Tx), 與MRM溫控(Thermal Control DAC)晶片。這三顆晶片涵蓋矽光子通訊所需的光電轉換IC,是本中心的台科大團隊第一次完成以16nm CMOS製程實現光電轉換晶片,朝高速CPO的目標向前邁進了一大步。Rx 與 Tx 晶片分別在今年3月與7月下線,以112Gbps為目標。即便以16nm來說,對速度的要求略顯不足,我們還是可以藉由系統架構與電路設計來改善,設法趨近我們要達成的目標規格。TC-DAC是一個在90nm CMOS實現的10b 1GS/s DAC晶片,可以廣泛用在CPO所需要的雷射與溫控部分。這一年來,6位碩士生從無到有,加上TSRI的協助,一步步建立高速電路的設計流程,從技術紮根與人才培育來說,都是非常重要的收穫。